|

0201 レコード・ジャケットの世界は面白い(2019.02.09.)

3連休初日、珍しく東京でも雪が積もっている。大した量ではないが、東京で雪が積もるのは珍しいし、今年は特に乾燥していて、ほとんどお湿りがないので、雪でも有り難く感じてしまう。如何せんアナログ・レコード好きにとって静電気は大敵である。一方で、湿度が高い部屋でレコードを保管するとレコード・ジャケットがカビっぽくなってしまうし、結構難しいものである。自宅のレコード・ラックがある部屋は南向きで、かなり乾いており、長期保存には好条件である。それでも残念ながらいつの間にか白いジャケットにポツポツと染みができているものはある。発売されて40年50年という日数が経過していることを考えると、概ね状態は悪くないとは思うが、仕方ないと諦めるしかないのだろうか。ピンク・フロイドの「ザ・ウォール」やレッド・ツェッペリンの「プレゼンス」など、大事にしていたものにカビポツがついているのは本当に残念でならない。

レコード・ジャケットはそれでもよくできていると思う。同じだけの年数を経てきた書籍であれば、もっとヤケて酸化が進んでいるのが普通だろう。皮脂だらけの手で直接触るのだから、目に見えない汚れもついている。そこにいつの間にかカビが生えるというメカニズムも理解はしている。しかしレコードを聴くためジャケットに触るたび、乾いた布で拭くなどということはしてない。コーティング・ジャケットや紙以外の素材でできているものはたまに拭いたりするが、紙のジャケットを拭くとかえってけば立てることも有り得るのでやらない。コーティングは剥がれてきたり、気泡が入ってしまったものもあるが、これは避けられないようだ。将来的にはコーティングはみなこうなるのだろうか。

自分はジャケットも含めたアナログ・レコードのパッケージ全体が好きで、CDのプラケースが大嫌いだ。CDの紙ジャケットは嫌いではないが、アナログ・レコードのサイズ感が大好きなので、やはりLPサイズのジャケットが愛おしい。例えばシカゴのアルバムはロゴのデザイン・スタディのようなものだが、これをレコード・ラックに面出しして並べてみると、ちょっとしたアート作品の展示のようになる。サイズが小さくても同じかもしれないが、LPサイズでこれをやるとギャラリーでアート作品を眺めているような気分になる。好きなデザインのジャケットを並べて飾ることも、意外なほど楽しいものだ。好きな写真のジャケットであれば写真展の趣にもなる。まもなく木場の現代美術館がリニューアル・オープンするが、タイミングを合わせてカフェの壁面にアンディ・ウォホールがデザインしたジャケットでも並べて飾ってみようかと考えている。GINGER.TOKYOならではの楽しみではなかろうか。

LPジャケットのお手軽なアートとしての魅力は語り尽くせない。1980年代のCDとアナログが両方店頭に並んでいた時期には、LPとCDで同じアルバムなのに異なったジャケット・デザインのものがある。これも理由は様々だろうが、LPの一隅にデザインされたロゴなどが、CDではさほど変わらない大きさでジャケット全体に配置されているものは多い。一方でジェフ・ベックの「ギター・ショップ」や渡辺香津美の「ザ・スパイス・オブ・ライフ2(Too)」のように、全く異なったデザインのものもある。あまりの違いに関連性すら見い出せず、呆れて眺めてしまう。別のデザインにしてしまうのは、宣伝をするのも難しくなるし、当然デザイン料だって倍以上かかるわけで、よほど余裕がある場合か、拘る性格のアーティストの場合など、例外的に限られたケースなのかもしれない。

デザイン集団ヒプノシスのジャケットは、つい飽きずに眺めてしまう。自分のように高額な画集まで買った好き者がどれだけいるかは分からないが、拘って作られたアルバム・ジャケットを見ることはやはり楽しい。彼等のデザインはいずれも現代アートのかなり高い水準を維持しており、お手軽に美術鑑賞が疑似体験できるようなものだ。リニューアル・オープンした後の現代美術館が非常に楽しみではあるが、レコード・ジャケットにまつわるイベントでも企画してもらえないだろうか。結構面白いものがあるだろうし、集客力もありそうな気がする。

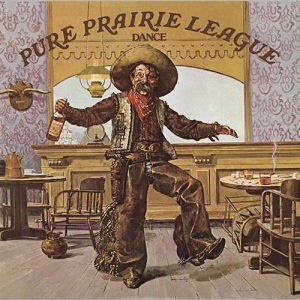

手元にピュア・プレーリー・リーグのアルバムが4枚ほどある。オジサンのイラスト・ジャケットと言えば、分かる人には分かる。一連のアルバムは、おおよそヒットしていない。Top10ヒットは一曲もなし、Top40ヒットが数曲ある程度のローカル・バンドである。クレイグ・フラーが立ち上げたバンドだが、リーダーがすぐに脱退してしまい、創設メンバーが一人もいないような状態で、繰り返し復活するところが不思議でもある。もっと不思議なのが彼らのイラスト・ジャケットで、カウボーイ・スタイルのオジサンが様々なシチュエーションで描き込まれており、印象的なものとなっている。毎度登場するこのオジサンン、バンドの誰にも似ていないが、何かしらのキャラクターなのかと考えてしまう作り込みである。ところが、毎度描いている人間が違うのである。これはクレジットを見るまで気が付かなかった。実に不思議というか、なんだこれ?なのである。やはり、レコード・ジャケットの世界は面白いのである。

|

|

|

|

|

| Links : | GINGER.TOKYO | saramawashi.com | ||

| Mail to : | takayama@saramawashi.com | |||

| Sorry, it's Japanese Sight & All Rights Reserved. | ||||